2006年04月03日

【マイロボットVOL.5】

【マイロボットVOL.5】

人見:前略。先週は突然寒くなり、ここ那古野市でも雪が舞った。日本海側や山間部では多くの積雪があったようですが、皆様如何お過ごしですか?。当方の両名はインフルエンザ菌にも負けず、元気に過ごしております。最近は当工作室室長の結城も鉄道模型作成から離れロボット作成にいそしむ毎日です。

結城:スンマセン。人見君、誰に挨拶してはるの?インフルエンザの熱が頭の中に残っている?

人見:誰って、前回結城さんが言ってた、全国数百万人のファンの皆さんへの挨拶ですよ。でも何故急に関西弁に?

結城:あれ?そうでっか?ところで私はいつから室長になった?スタッフもおらんのに。

人見:そうですね、でも皆さんへの紹介のために何か肩書きがあったほうがいいかなと思って。それでは結城室長、今回のレポートをお願い致します。( ^.^)( -.-)( _ _)

結城:まぁいいか。では始めます。まずは前回も言及したパッケージですが、またまた薄くなりました。厚み1cmぐらいです。以前、と言ってももう20年ほど前になりますがあの頃のパソコン雑誌は分厚かった。3cmぐらいあったんじゃないかなー。アスキーっていう雑誌が一番厚かったような記憶がありますが、ほとんどが広告です。でもその広告も記事として結構読み応えがありましたからね。

人見:室長。話が逸れてます。パッケージが薄くなったのは分かりました。作成レポートをー。

結城:でもあの頃はまだ今のように誰でもパソコンって時代じゃない。機械そのものも高価だし、マニアや専門家だけのものだったと思うけどー。何故あれだけのスポンサーが付いたのだろう?。今でも日経パソコンには広告の索引が付いてますけど、それが1頁分びっしり埋ってましたね。今は30~40企業ぐらいだけどー

人見:その話はもういいですからレポート、レポート。

結城:はい。じゃこの話は次回ね。

人見:次回も不要ですけど。うん?この会話前回と同じような気がする(・_・?)ハテ。

結城:気にしない、気にしない、前回の文書を手直ししてこのレポートを作成しているとは誰も気が付かないから(あっ言ってしまった)。まず、今回からパッケージが変わりました。(ここも前回のまま)前回、紙の箱から透明プラスティックになったと言いましたが、今回はそれもなく2枚の段ボール紙だけです。段ボールの中央部がくり抜いてあってそこに部品が入っていました。

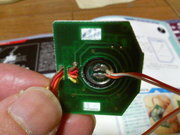

結城:これも前回を同じなのですが、前回は左目、今回は右目の作成です。LEDの付いた基盤にマイクをはめ込みます。これで頭部3個のマイクがセットされました。

人見:前回のレポートにあった。この複数のマイクで音源の位置を特定するんですね。スゴイけど実際にはどういう仕組みなんでしょうね。

結城:うん。まだその記事はないので推測だけどー。音は摂氏20℃の時1秒間20メートル進みます。目と目の間隔は5cmほどあるから例えば顔の真横に音源があれば右目と左目のマイクがチャッチするタイムラグは5/2000秒だから0.0025秒あるわけで、それにチャッチする音の大きさも違うわけだから割と単純な機構で実現できるんじゃないかな。

結城:組立は非常に簡単です。LEDの付いた基盤にマイクを差し込んで目の裏側にセットするだけです。

結城:ここからが今回のメインです。前々回に作成した駆動部分と頭部とを接続部分です。まず頭部内側左側面にプレートを取り付けます。次に駆動部の楕円形の軸をもう一つのプレートを差し込みます。【→】これは前々回の画像ですがこの楕円の軸にプレート差し込んだのが【↓】中央の画像です。

結城:駆動部を付けたプレートまま頭部内側右側面にセットします。このときに駆動部反対側の軸を左側にセットしたプレートの中央の穴に入れます。これが結構難儀でした。でも無事セット出来ました。(^_^)v。

人見:これで頭が動くようになるわけですね

結城:そうだね。モーターの回転があの沢山にギヤで回転を落としてトルクを上げる。でも前後させる機構とか目や耳が光るはずなんだけど、その部分はまだ分かりません。そうそう頭部に触れると動くらしいけどそのセンサはどれか分からない。頭部全体がスイッチなのか次回にそのセンサが付いてくるのかなどは不明です。

人見:なるほど。次回がホント楽しみになってきましたね。(((o(^。^")o)))ワクワク

結城:これで今回の作業は終わりなんだけど前回同様、頭部の前後を仮留めしました。

結城:これが次回の部品です。白い板が頭部を固定するものだね。右上の基盤が今頭部内部でてんでバラバラになっている電気配線のケーブルのまとめ役です。

人見:そうですよね。ケーブルだらけですよね。うまく接続できればいいけどー

結城:うん。でもそれは大丈夫だと思う。全部ケーブルにはコネクター付いてるから基盤のソケットに差し込むだけのはず。

人見:なるほど。あと右下に写っている基盤はなんですか?

結城:そうでしょ。よくぞ聞いてくださった。私にも分かりません。これがタッチセンサなのかなー。次回をお楽しみにー

投稿者 css21 : 09:48 | コメント (0) | トラックバック

2006年03月29日

【マイロボットVOL.4】

【マイロボットVOL.4】

人見:4回目に突入ですね。あと2回で頭部完成。

結城:そうです。あと2回。前回は駆動部の作成で、ロボットの外見が見えずにあまり面白くなかったというご意見を皆さんから頂きましたが、今回は頭部の作成の続きです。

人見:ご意見って誰からですか?

結城:このコラムのファンの皆さんです。

人見:ファ、ファンですか?どこにいるの?

結城:うっ(汗)全国にいますよ。数百万人はいるかもしれない。

人見:えっ!まぁいいや。そういうことにしておきます。レポートを開始して下さい。

結城:あれっ本当ですよ。(汗)そうかもしれない。違うかもしれないけどー

人見:その話はもういいですからレポート、レポート。

結城:はい。じゃこの話は次回ね。

人見:次回も不要ですけど。

結城:まず、今回からパッケージが変わりました。前回までは紙の箱に入っていて5cmぐらいの厚みがあったと思いますが、紙の箱ではなくて透明プラスティックだけです。本誌の厚みは以前と同じです。20ページぐらいの冊子ですけど。

結城:左目の作成です。LEDの付いた基盤にマイクをはめ込みます。マイクは1回目に後頭部にも取り付けましたが、実は右目にもマイクが付くようです。複数のマイクによって音源の位置を特定出来るようになるそうです。それだけで結構本格的な気がしてきます。

人見:そうですね。期待が膨らみます。

結城:マイクをつけた基盤を目の内側に取り付けます。

結城:次が右耳の作成です。第一回で左耳を作りましたが、それと同じです。LEDをつけてそこにカバー(反射板になる)をつけます。

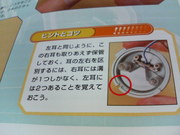

結城:これは親切というより、逆さま付けられないでしょーって事がわざわざ書いてある。右耳にはミゾが一本、左耳にはミゾが2本ある。試しに逆にはめて見ようとしたがやはり、前後も逆になるのでミゾがはまる場所がないので結局取り付けられない。こんな説明不要なのでは?

人見:親切でいいのでは?それとも子供向け?

結城:これで今回の作業分は完成です。

人見:お疲れ様。まだ前回の駆動部品は付けられないのかな?

結城:そうだね。あれは第6回目じゃないかな?。第2号の部品で頭部前後の取り付けネジが余ってます【←】が無くすといけないので仮留めとして取り付けました。【↓】頭部の完成。【→】後方下からみると配線されていない導線が出ています。さらに次回以降に続きます。

人見:はい。お疲れ様です。今回もレポートはスムーズに進みましたね。

結城:そうだね。ボケるヒマがない(笑)。

投稿者 css21 : 11:35 | コメント (0) | トラックバック

2006年03月27日

マイロボット作成part4

まだです。m(_ _)m

投稿者 css21 : 20:54 | コメント (0) | トラックバック

2006年03月20日

【「ロボット」作成VOL.3】

【「ロボット」作成VOL.3】

結城:まだ3回目のマイロボット組立のレポートです。

人見:鳴り物入りで突入した新企画ですね。まだ3回ですか、先は長いですね。

結城:別に「鳴り物入り」ではないけど、ナカナカ進まないのは事実です。あと3週間で頭部だけ動くはずですのでお楽しみに…。

結城:今回はその頭部を動かすための駆動部の組立です。内部の機構なので見た目は地味ですが比較的難しかった。文字通り今までと比較してって感じですが…。これが部品です。ギヤが沢山あって難しそうでしょう?

人見:本当ですね。本格派って感じがします。

結城:まず、プーリに輪ゴムを引っ掛けてボックスにセットし、次にモータのプーリにさっきの輪ゴムを引っ掛けてセットします。モータには振動を抑えるためだと思うけどゴムで出来たカバーが前後に被せてあります。でもこの造りは結構雑ですね。

人見:そういえば、このロボットってイタリアの大学が開発したんですよね。イタリア人って結構大雑把ってイメージないですか?

結城:うん?。それはスペイン人じゃないかな?。イタリアは大丈夫でしょう。FIATはイタリアだ。続けます。あとはギヤが沢山付いたシャフトを2本セットしました。左の黒い円盤にはスリットが入っている「オプティカルエンコーダ」っていうそうだ。光変換?。

人見:すごいギヤですね。何故こんなに一杯あるんですか?そんな必要なの?

結城:うん。多分この沢山のギヤで回転数を抑えてトルクを上げるんだね。

結城:あとは蓋になる部分に上の「オプティカルエンコーダ」のセンサを取り付けて、蓋をします。

結城:「オプティカルエンコーダ」のスリット部分をセンサなどの位置関係など微妙な調整に苦労しましたが、無事完成。今回はここまでです。

人見:ふぅー出来ましたね。お疲れ様でした。次回もまた火曜日ですか?

結城:あっ次号は祝日の関係で月曜日発売だ。右耳の組立と目を光らせるためのLEDを取り付けるようだ。でもまだ光りはしないと思うけど。とにかくお楽しみに。(^_^)v

投稿者 css21 : 12:22 | コメント (0) | トラックバック

2006年03月08日

【「ロボット」作成VOL.2】

【「ロボット」作成VOL.2】

結城:前回に引き続き、マイロボット作成の第2回です。

今回、発売まで一日千秋の思いで待ってました。実は一日前の夜にも数軒書店を覗いて、どこかの書店で見切り発車してないか確認してみましたがありませんでした。で発売日の夜、入手しました。

人見:結城さんの性格かな、すぐ夢中になりますからね。それでこれまたすぐに冷めてしまう。今回は完成するのでしょうか?

結城:うっ。痛いところを衝かれた。(汗)。今回は大丈夫。チャンと完成させます。最近は何事も継続してると思うけどな、鉄道関係もナカナカ場所などの問題と時間的制約で出来ないだけで…。とにかくレポートを進めます。

人見:続くのかなー

結城:第2号の表紙です。ちょっと見難いけど、右下に今回の組立部品の写真があって、電池ボックスが見えます。それで購入時に何か動くか光るかするのかな、と期待して乾電池まで用意してました。

人見:期待してーってことは実際にはまだ使う必要無かったって事なのかな?

結城:今回は前回の続きで頭部、後部。後頭部の組立です。後頭部の真ん中にマイクを取り付けました。リード線の付いたマイクを穴に差込、その上にカバーをつけてネジで絞めます。電池ボックスは斜めに差し込む感じですがあくまで仮設置という感じです。箱から部品などを取り出すのに結構時間が取られますがあとの作業は数分で終わりました。

人見:ナカナカ進みませんね。あとどれくらいでロボットらしくなるのでしょうね

結城:うん、説明によると6号まで買い揃えた段階で、頭部だけでテスト稼動ができるようです。頭を撫でるとお辞儀をしたり目が光ったりするらしい。

今回の説明にはなかったけど、前回の前部をくっ付けてみました。右の黒い部分が今回取り付けたマイクです。あと部品でネジが四本余りました。説明にも「第6号で使うので無くさない様に保管してください。」と書いてあります。

人見:多少はロボットの頭って見えなくもないって感じですかね。ネジはチャンと6号に付けてくれれば良いのに、不親切ですね、結城さん無くさない様に気を付けて下さいね

結城:はい。気をつけます。でもこの四本は前部と後部を取り付けるネジみたいなんだ。中の部品がまだ全部組み立てたわけじゃないので、仮にネジ留めしてもまた外さないといけない。でもとりあえず組み合わせてみたいというニーズにも応えられるように、厳密には要らないけど、先走り(?!)したい人はどうぞ一度組み立てて見てください。という提供側の有り難い心配りだと思う。

人見:なるほど、そこまで読んでいるのか、作成側はー。

結城:ちなみに私は一本だけ仮留めしてみました。(^_^)v…では次回3月15日をお楽しみにー

投稿者 css21 : 15:40 | コメント (0) | トラックバック

2006年02月27日

【何故か「ロボット」作成】

【何故か「ロボット」作成】

人見:最近、全然姿を見せないと思ったら、今度は「ロボット」作成ですか?まぁ工作の一つなので多目に見ましょうー

結城:ホントーお久しぶりです。最近トンと姿を見せなかった理由は……特にありません(汗)。昨年末に作成した「レイアウト」(クリスマスバージョン)以降、あまり活動していないのが実態です。

先日、書店で見かけて数日間熟慮の末、断行しました。熟慮断行。マイロボットの作成です。

人見:でもカッコいいーですね。マイロボット作成なんて

結城:でしょー。私もアナキン・スカイウォーカにでもなったつもりで頑張ります。

人見:うん?アナキン・スカイ…何とかって何?

結城:アナキン・スカイウォーカも知らないの…、ヒント1「スターウォーズ」。ヒント2「ダースベーダー」。ヒント3「C-3PO」。

人見:「スターウォーズ」は知ってます。アナキン・スカイ…は「ダースベーダー」になってしまった人ですね。で「C-3PO」はあの金ピカのロボット…?

結城:うーん。そこまで出て分からない場合は「エピソード1」を見ようーC-3POはアナキン・スカイウォーカが個人で作成したロボットなのだよ…

結城:マイロボット。正式名称は「週間マイロボット」。最近テレビコマーシャルもしているようだけど、あの「デアゴスティーニ・ジャパン」から発売されている、模型つき雑誌です。

結城:とりあえず初回は頭部の前半分と耳片方を組み立てました。次回をお楽しみに

投稿者 css21 : 17:19 | コメント (0) | トラックバック